この記事では、医療機器事業化経験のない研究者や開発者が最初に直面する壁である、「医療機器」という言葉の法的な定義と調べ方についてご説明します。

Contents

医療機器該当性とは?

法律に定義された「医療機器」に該当する機器か、ということです。下記法律をご確認ください。

第2条(定義)

4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

「使用対象が人や動物である」=「医療機器」ではない

研究者視点では、検査対象や測定対象が人であることは、必然的に医療機器になるんじゃないかと思う人が少なからずいるのではと思います。「人に対して使うんだから、医療機器に決まってる」と。

法律を見ていただいた通り、日本の法律では、その使用目的が重要視されます。診断・治療・予防に使用する機器や、生体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機器を医療機器と定義しているんですね。

ピンセットなどでも電子部品をつかむ目的であれば「医療機器」には該当せず、同じ物でも手術室でガーゼや組織をつかむ目的があれば「医療機器」に該当する、といった感じです。

医療機器該当性の調査方法

確認方法3つを紹介します。

ただし、全てを必ず対応しなければいけないというわけではないので、その点だけご留意ください。

①-1 既製品の医療機器基準を調べる

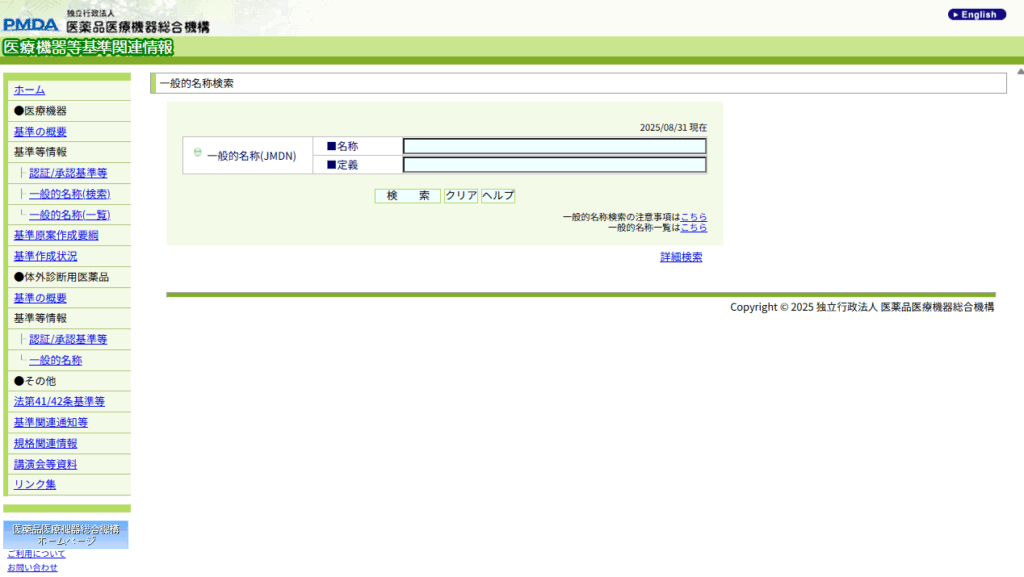

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(通称:PMDA)が公開している「医療機器等基準関連情報 一般的名称検索」を使うことで、既製品の医療機器情報(医薬品、再生医療を含む)を検索することができます。

こちらから、同等なものや類似品をリストアップしてください。

例えば、超音波を使った機械であれば名称の欄に「超音波」と入力すると、超音波を使った画像検査機器や器具を洗う洗浄機など色々な機器が出てきます。

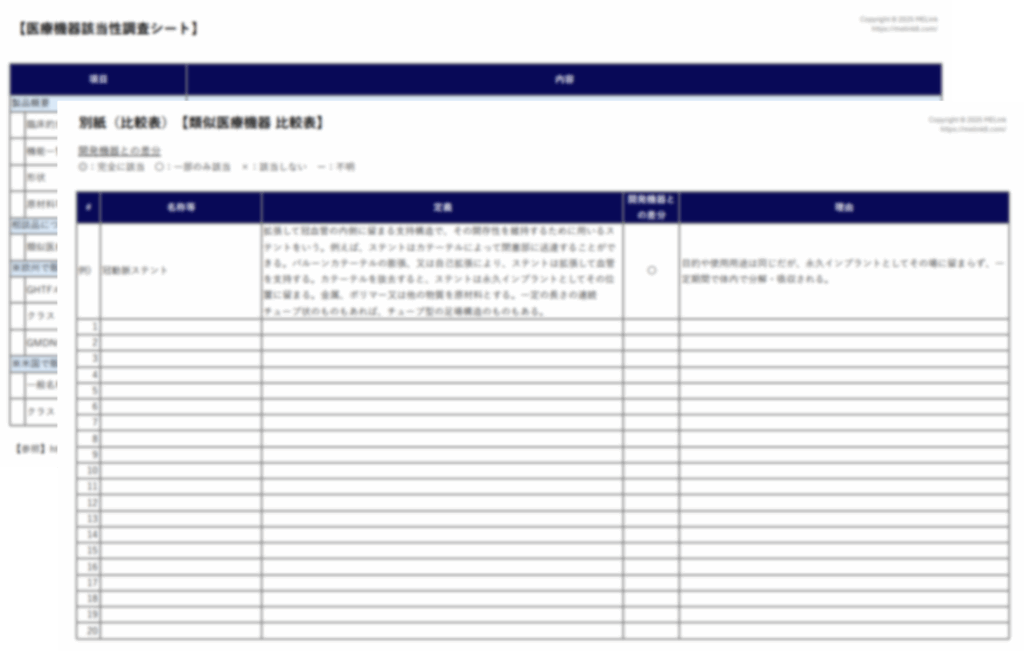

①-2 比較表を作成する

調べた基準・一般的名称は表にまとめて比較表を作成しておくと後々良いです。

医療機器該当性調査のほか、この後に実施するクラス分類・一般的名称調査やPMDA相談等でも利用します。

すぐに使えるテンプレートはこちら

>◎がある場合 ➡ 医療機器に該当する(客観的な確証が必要な場合は②に進む)

>◎がない場合 ➡ ②に進む

②各都道府県の薬務課(薬務主管課)への相談

①で医療機器になることが確定した場合でも、客観的な証拠は確保しておいたほうが良いので、面倒でなければ、各都道県の薬務課または薬務主管課にて、確認してください。①で整理したリストと、開発機器の概要(目的・使用用途・構造)を持参すると話がスムーズです。

PMDAからも下記リンクの通り、医療機器該当性については都道府県の薬務主管課に相談するようにと記載されています。

薬務課で判断できない場合は、PMDAに相談してほしいと伝えられることもありますので、その場合は③に進んでください。

③PMDA相談

PMDAとは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical devices Agency)の略称で、日本国内における医薬品や医療機器、再生医療等の管理及び審査をしている公的機関です。

PMDA相談は、多くの種類があります。

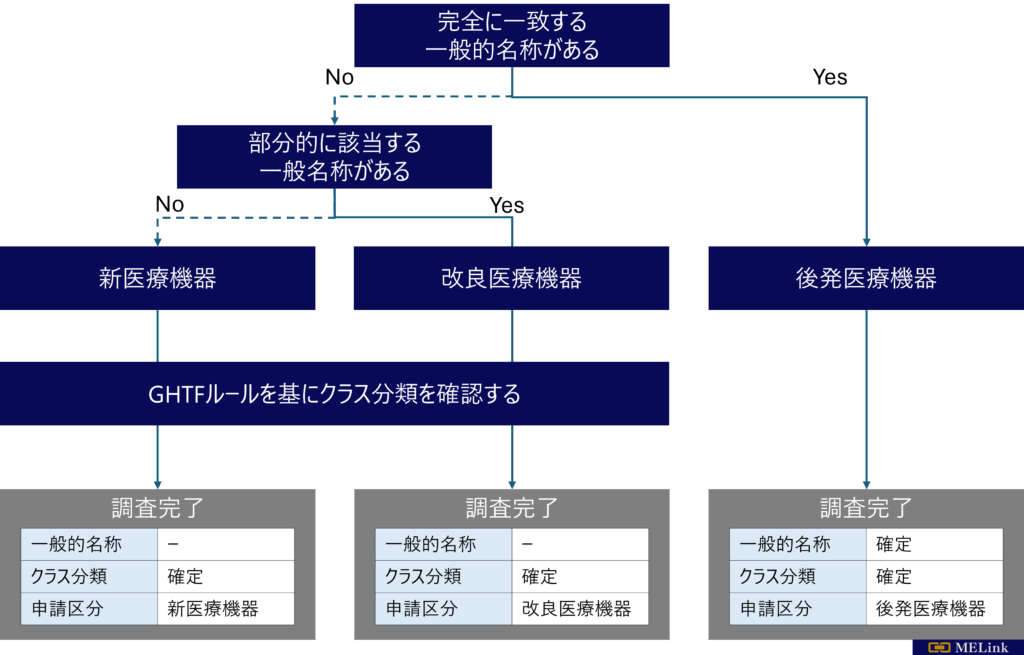

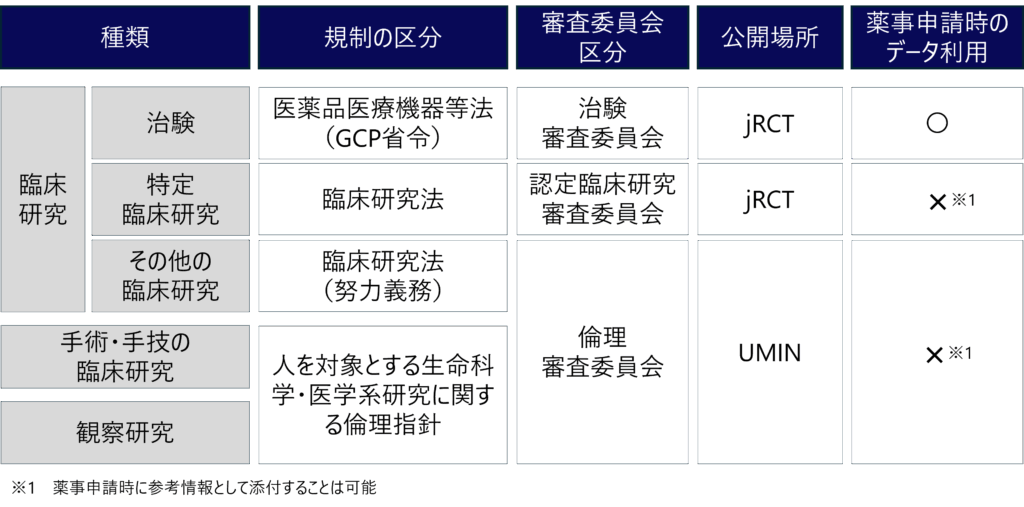

最初の内はどこに依頼したらいいかわからないと思いますが、この段階ではPMDA簡易相談が良いと思います。医療機器該当性のほかに、申請区分・クラス分類・一般的名称についてもこの段階で同時に相談できるとよいので、次のページも確認してから、準備をしてください。

また、それ以外のことも相談したいことがある場合は、最初にPMDA全般相談を受けることをお勧めします。相談したい内容に応じて、PMDAのどの相談を受けたらいいかといったことを教えてくれます。

(初めてPMDA相談を受ける方へ)

PMDA相談は、会社側で整理した方針に対して、PMDA側の見解を聞くことができる場であり、「こういった機器であれば、この方針が正しいです」といった方針を教えてくれる場ではないことは留意が必要です。

また、PMDA相談の申し込み方法は少しわかり辛いですが、PMDAのサイトに申込方法が書いてあるので、見ていただければできると思います。

分かりやすく解説した情報に需要があれば今後記事を書く予定です。